[業界今昔物語]

第10回 一般クリーニングの発達の歴史1

ドライクリーニングでは、どのような工程で処理されてきたか、歴史を追って見ていきたいと思います。

明治、大正の頃より、ドライクリーニング(乾式洗濯)は揮発油、ベンジン、ミネラルターペン等いわゆる石油系溶剤が主流でした。

これらの溶剤は揮発性が高く、引火性もあるため、コンパクトな機械でも、できうる限り密閉式につくられていました。

一般に町の洗濯屋さんでは、地下槽を設備したり、防爆式にする関係上、機械を設置するには、それなりのスペースと防火設備が必要であることから、ワイシャツ等の水洗物とは違い、ドライは外注に頼っていました。

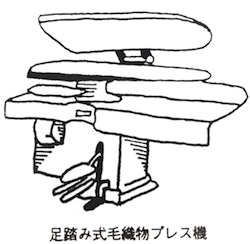

数カ所、あるいは数十カ所の洗濯屋さんから集められたドライ物は、ホールセールで素洗い、乾燥処理されてから、それぞれの洗濯屋さんに返却され手アイロン等で仕上げられていました。

この工程を踏んだものは当時「純ドライ」「洋式洗濯」「乾式洗濯」等などの名称で看板を出していました。 中には化学ドライという名称を用いて宣伝していたところもありました。 現在でもその名前が残っているわけです。

当時のドライクリーニング処理の流れをまとめてみると、お客さんから洗濯屋さんが受け取り、ホールセール(処理工場)で洗浄、乾燥処理されて、洗濯屋さんに返ってきて、仕上げを行ってからお客さんにお渡しする、というふうになります。

石油系溶剤は、現在あるような、臭わないものではなく、独特の臭いを強くもっていました。 素洗いをした被洗物を手アイロン等で仕上げ成型しても、揮発性の高い臭いが残り、その臭いで本式だという認め方もあったくらいです。

一般の市中クリーニング業者は、環境衛生法が施行された後、設備を完備し、保健所の管轄に入り、仕事を行ってきました。

営業は主に外交で、業務の関係上、たいへんな点がある割には賃金が安く、労働力不足の時代がくると優秀な人材を確保することが困難になってきました。

作業場も窓に格子、鉄棒をはめた暗い場所でドライ、ランドリーものを処理していたのは、お客の品物を預かって洗うので、紛失や盗難を予防するためでもありました。

この構造から脱却し、明るい作業場で、急ぎの処理ができる機械を店頭に設置し、外交を廃し、持ち込み制度へと切り替えていったのです。

外交分の人件費を差し引いた安い料金で、前払い制として、お客の出入りに便利で、集客力の高い店舗へと転換していきました。

それとともに工場は、面積が多くとれて、地価の安い場所へと移っていきました。

工場には優秀な機械設備を設置し、出店は客足の多い商業地、住宅地でチェーン展開するというひとつのかたちができたのです。

このように時代の流れとともにリネンサプライ工場も、基準寝具工場も、一般クリーニング工場もそれぞれ急速に変化してきたのです。